動物をクリックすると詳しい情報が見れるよ!

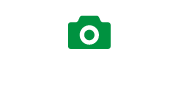

チーター(チャーム&カイト)

チーター(チャーム&カイト)

2023年9月に仲間入りした「チャーム(♀・2歳/写真上)と「カイト(♂・9歳/写真下)」。展示場では、元気よく走り回り、高いところに上ったり寝転んだりする様子を見ることができます。

※午前中は「チャーム」、午後は「カイト」の展示を行っております。

ハリスホーク

ハリスホーク

中央アメリカや南米の暖かいところに生息しているタカの仲間。猛禽類では珍しく、群れで狩りをするため仲間意識が強いと言われています。

森きららでは、警戒心が強くドライな性格なメスの「ちとせ」が暮らしています。

アミメキリン

アミメキリン

森きららのは、人見知りだけど人間観察が大好きな「ハヤト(♂)」と、好奇心旺盛で食いしん坊の「いと(♀)」、ハヤトといとの間に生まれた「みなと(♂)」の3頭を飼育しています。

毎週土日・祝日に開催している「キリントーク+おやつあげ体験」では、長い首と舌を持つキリンのエサの食べ方や、性格などについて飼育員が紹介します。

フンボルトペンギン

フンボルトペンギン

森きららには、15羽のフンボルトペンギンがいます。フンボルトペンギンは、くちばしの付け根がピンク色、胸には黒い線が一本あり、サボテンが生えるところに生息している温帯性のペンギンです。森きららのペンギンたちは、ペンギン館のエレベーターに乗って芝生広場にでかけたり、飼育員の合図で声を出したりと、さまざまなことに取り組んでいます。

ジェフロイクモザル

ジェフロイクモザル

ジェフロイクモザルは、中央アメリカの熱帯雨林に生息しているサルです。

特徴はなんと言っても、長い尻尾!手足のように使い、ぶらざがったり移動する姿はまるでクモのようです。

森きららでは、空中トンネルや高いところを器用に移動するメスのサカエに会うことができます。

大好きな食べ物は、おやつのブドウ。「キキッ!」とうれしそうな声を出しながらおやつを食べる姿が運がいいと見ることができるかも。

アフリカクロトキ

アフリカクロトキ

アフリカクロトキは、サハラ砂漠以南のアフリカ大陸やマダガスカル島などに生息しています。頭部から首が黒いのが特徴です。森きららでは10羽を飼育しています。

ナナクサインコ

ナナクサインコ

オーストラリア固有種のインコで警戒心が強く、臆病な性格です。

寿命は15年ほどで、言葉は話しませんが口笛を吹くとさえずり返してくれたりします。

森きららにはナナ(オス)の1羽がいます。

カヤネズミ

カヤネズミ

日本に生息する中で最も小さいネズミ。イネ科の植物(カヤ)で巣をつくります。

キガシラムジボウシインコ

キガシラムジボウシインコ

※展示練習中

生息地域は南米で平均寿命は約40年~50年。

ボウシインコの仲間で、その中でも体が大きい種類のインコです。

個体差はありますが、目の周りが白く頭が黄色いことが特徴です。

森きららにはパーシー(オス)ゴードン(メス)の2羽がいます。

ホシガメ

ホシガメ

■ビルマホシガメ

ミャンマー中央部の落葉樹林や草原に生息。黒い甲羅に入った、黄色い放射状の模様が星のように見えることが名前の由来です。森きららには、大きい個体から順にトク(♀)、ダイ(♂)、リョウマ(♂)の3匹を飼育しています。

■インドホシガメ

インドやスリランカ、パキスタン南東部の森林や雑林に住んでいます。一番体の小さなショウ(オス)がインドホシガメです。

ニホンツキノワグマ

ニホンツキノワグマ

毛色は黒で胸に三日月に白斑があることが特徴です。山地に棲み草食性の強い雑食性で、木の実や昆虫などを食べます。

森きららには、名前とは違って警戒心がちょっぴり強いオスの豪詩(ツヨシ)と、物怖じしない好奇心旺盛なメスの美海(ミミ)の2頭が暮らしています。

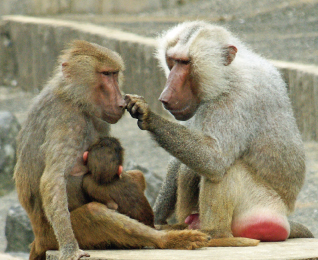

マントヒヒ

マントヒヒ

森きららのマントヒヒは、とっても個性豊か!みんなで遊んだり、エサを探したり、時にはケンカもしてみたり・・・。いつまで見ていても飽きません。 マントヒヒのエサやり体験(100円)もあるので、ぜひ、チャレンジしてみてください!

レッサーパンダ

レッサーパンダ

ヒマラヤ南東部、中国南西部などの寒い地方に生息している動物なので、日本の夏の暑さが苦手です。木登りが得意で、第六の指と言われる前肢でモノを上手につかむことができます。

森きららでは、レン(オス)、ミカン(メス)、メイファ(メス)の3頭を飼育しています。

アルダブラゾウガメ

アルダブラゾウガメ

ペットとして飼える最大のカメです。寿命は180~200年と長く、体重は200㎏近くにもなります。森きららで暮らす萬(まん)は、寒さに弱いので気温が下がる冬はあまり外に出ることはありません。驚くくらい大きいのに、鳴かない・臭わない・動かないので、存在に気づかれないことや本物なのか疑われることもよくあります。

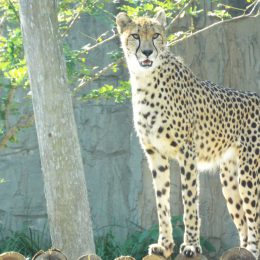

ミーアキャット

ミーアキャット

森きららには、クイニー、ニュート、ティナの三つ子三姉妹と、はづき(メス)の合わせて4匹のミーアキャットがいます。寒い日は展示場にある鍋の中に入っていることがあります。

アライグマ

アライグマ

木登りが得意で水遊びが大好きなアライグマ。森きららでは個性豊かな7頭の姿を見ることが できます。可愛らしいしぐさやポーズでエサをおねだりする様子が人気です。

アジルテナガザル

アジルテナガザル

雌雄ともに眉のような白い模様がありますが、

オスはあご部分の毛も白くなります。

シロテテナガザルと違い、手先は黒く、白いのは顔の周りだけです。

森きららにはオスのイトウがくらしています。

かなりの怖がり屋さんなので会いに行くときは静かにみてあげてくださいね。

※アジルテナガザルの「イトウ」はシロテテナガザルと入れ替えで展示をしています

(午前:アジルテナガザル「イトウ」/午後:シロテテナガザル「モモ」と「モモ」の仔)

※動物の体調などにより展示時間を変更する場合があります。

ヘビ

ヘビ

■カリフォルニアキングスネーク(写真:上)

アメリカとメキシコに生息しています。気性が荒く、食欲旺盛です。

■ミルクスネーク(写真:中)

牧場によく出没することから、ミルクと名前が付いたと言われています。

比較的穏やかな性格で、アメリカ南東部、メキシコに生息しています。

■シマヘビ(写真:下)

日本の農耕地や森林などに生息するヘビ。体に4本のしま模様があるのが特徴です。

アメリカワシミミズク

アメリカワシミミズク

北極から南米まで幅広く生息しています。握る力がとても強くアライグマなどの大きな獲物も捕獲することができます。

森きららでは、少し臆病で気まぐれなオスの「ハリー」が暮らしています。

コブハクチョウ

コブハクチョウ

1990年代から森きららにいる年齢不詳のコブハクチョウ(メス)。皆からは「ミカさん」と呼ばれ親しまれています。夏になると、園内の池で自由に泳ぐその優雅な姿をご覧いただけます。

ツシマヤマネコ

ツシマヤマネコ

長崎県対馬にのみ生息する野生のネコで、野生では生息数が100頭程度しかない絶滅危惧種です。国の天然記念物にも指定されています。

森きららでは、4頭のツシマヤマネコを飼育しており、そのうちの1頭を公開しています。

繁殖にも取り組んでおり、2014年には2頭の仔ネコが誕生しました。

※繁殖期である12月~4月頃は、展示を休止しています。

ワオキツネザル

ワオキツネザル

マダガスカル南部に分布しています。長い尾は、黒と白の輪になっていて、これが名前の由来となっています。森きららでは、リッキー(オス)&タケ(メス)、シンゴ(オス)&リン(メス)が2頭ずつで同居しています。また、ワオキツネザルが放し飼いにされたワオアイランドでは、中に入って間近に動物たちを観察することのできるイベントを開催しています。(平日の13:00~13:30開催)

対州馬(たいしゅうば)

対州馬(たいしゅうば)

対州馬(たいしゅうば)は、対馬を中心に飼育されてきた日本在来馬の一種です。穏やかな性質で、昔から農耕馬として人々の暮らしに寄り添ってきました。

森きららでは、高広(♂)、豊姫(♀)、姫花(♀)の3頭の対州馬を飼育しています。

クロハゲワシ

クロハゲワシ

クロハゲワシはヨーロッパ、中央アジア、中国などに分布する鳥ですが、森きららで暮らしているワカコ(♀)は、迷い鳥として長崎県の離島である五島で保護されたという珍しい経歴の持ち主です。

翼を広げると2.5mにもなり、かなりの迫力です。

フクロテナガザル

フクロテナガザル

テナガザルの仲間では最も体が大きく全身が真っ黒です。マレー半島やスマトラ島などの熱帯雨林に生息しています。歌を歌うような大きな鳴き声が特徴的で、『歌うおサルさん』として知られ、鳴く時にノド袋が大きく膨らむことから、フクロテナガザルと呼ばれています。

森きららには、家族みんなをやさしく見守るお父さんの「カーリー」、肝っ玉母さんの「クロ」、2頭の間に生まれたやんちゃな子どもたちが3頭います。また、不定期開催ですが、天気の良い日にはフクロテナガザルが地上13メートルの高さにある巨大ウンテイを渡る様子を観察することができます。

ラマ

ラマ

南アメリカの高地に分布しています。3000年ほど前に家畜化され、現在野生種は絶滅しています。怒ると胃の内容物を吹きかけることがあります。

森きららのハヅキ(メス)は、相当嫌なことがない限り吹きかけることはありません・・・

シロテテナガザル

シロテテナガザル

長い手足の先が白くなっていることがこの名前の由来です。

主食は果物ですが、昆虫、木の葉、卵なども食べます。

森きららでは隣り合うふたつの展示場で、シロテテナガザル3世代家族が分かれて暮らしています。ひとつは、奥さんの尻に完全に敷かれているお父さんの「ヨタロー」、家族の実権を握る肝っ玉母さんの「モンリー」、2頭の子どもで好奇心旺盛な元気いっぱいのジュリ(メス)が暮らす展示場。そしてもうひとつは、ヨタロー&モンリーの娘の「モモ」とモモの仔「テラ」が暮らす展示場です。

※シロテテナガザルの「モモ」と「テラ」は、アジルテナガザルと入れ替えで展示をしています(午前:アジルテナガザル/午後:シロテテナガザル「モモ」と「テラ」)

※動物の体調等により展示時間を変更する場合があります。

ヒツジ

ヒツジ

森きららには、白い顔のコリデール種のヒツジがいます。名前は「しろっぷ」で、とてもやんちゃで食いしん坊なヒツジです。

いつもモコモコですが、毎年4月下旬頃に毛刈りをするため、この時期はヤギと見分けがつかなくて、どこにいるのかわかりにくくなります。

テンジクネズミ(モルモット)

テンジクネズミ(モルモット)

モルモットとして親しまれている動物ですが、正式名称はテンジクネズミといいます。

南アメリカのアンデス山脈に生息していた原種(パンパステンジクネズミ)が食用として家畜化された種です。

一見おとなしく見えるモルモットですが、さまざまな感情を体や鳴き声で表現するコミュニケーション豊かな動物です。

コモンリスザル

コモンリスザル

リスのような小さい体と長い尻尾から「リスザル」と呼ばれています。

中南米の森林で暮らすリスザルたちは運動神経抜群です。

森きららでも枝から枝へ飛び移ったり、追いかけっこしたりする姿はとっても活き活きしています。

虫が大好物なので、運がよければ虫を食べているところを見れるかも!?

アメリカビーバー

アメリカビーバー

北アメリカの湖や池に生息し、ネズミ目のなかではカピバラに次いで大きい動物です。オールのような尾と水かきのついた手足を起用に使うことで、水中での生活にも適しています。

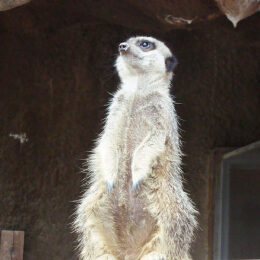

インドクジャク

インドクジャク

名前の通り、おもにインドに生息するクジャクです。オスは上尾筒とよばれる飾り羽を広げてメスに求愛します。

春から夏の恋の季節にクジャクが美しい飾り羽を広げた姿を見ることができます。

ヤギ

ヤギ

森きららには、日本ザーネン、シバヤギの2種類のヤギがいます。水が嫌いで、雨が降ると濡れたくないので屋根の下から動きません。また、高いところが好きで、岩場や階段、ベンチの上などで休んでいるところが見られます。

ふれあい体験広場では、ヤギたちとふれあえるエサやり体験(有料100円)も実施中です。ヤギとふれあう時は角や顏は触れられるのを嫌がるので、肩から背中の辺りをやさしく撫でてみてください。

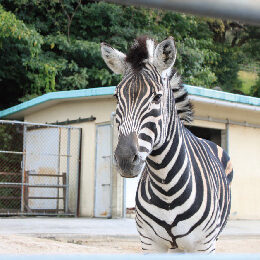

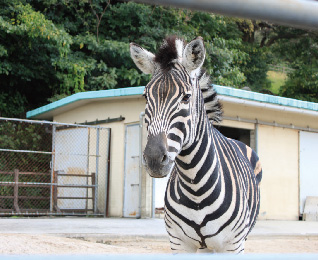

チャップマンシマウマ

チャップマンシマウマ

アフリカに分布しています。

胴体の縞と縞の間にある、うすい「影縞」が特徴です。縞は敵をあざむくための模様だと言われています。

森きららでは、姉さんツンデレ女房のカリンと、カリンが好きすぎてたまらない年下のオレオが暮らしています。そんな夫婦の赤ちゃん誕生を飼育員は待ち望んでいます。

ウサギ

ウサギ

森きららでは、4羽のウサギを飼育しています。

穴掘りが大好きな子、食欲旺盛な子、神経質な子、女の子のウサギが大好きな子など、ウサギも1羽ずつ性格が違います。

触れ合う事はできませんが、そっと見守ってあげてください。

フラミンゴ

フラミンゴ

ヨーロッパ、アメリカ、アフリカなどに分布しています。森きららには2種類のフラミンゴがおり、濃い赤のベニイロフラミンゴと、色が薄く小柄なチリーフラミンゴを見ることができます。

繊細な見た目が似合わない「ぎぎぎぎぎぎ」という声で鳴きます。

モモイロペリカン

モモイロペリカン

ヨーロッパから中央アジア、アフリカに分布しています。

大きな嘴についた袋を使って、水の中から魚だけをより分けて捕まえることができます。

森きららでは、オスの「ヒンケツ」が暮らしています。

トビ

トビ

上空を旋回しながら「ピーヒョロロロロ」と特徴的な鳴き声で鳴きます。

ニホンザル

ニホンザル

世界で最も北に生息しているサルです。森きららでは、19頭を飼育しています。

群れの中でも仲良しグループがあり、写真の左側から【ハナビ】と【コマキ】はとても仲良しでよく抱き合っています。夕方になると抱き合っていることが多いので、ぜひ一度見に来てください。